Primera entrega: dedicada a todos los Sampoleros y Sampoleras

Iniciamos una serie de entradas sobre un documento del siglo XVIII.

En cada post o publicación, seleccionaremos un fragmento y explicaremos algunos detalles.

Hoy serán dos pequeñas partes de dicho texto: uno nos habla de la partida de La Sampola y el otro nos pone en el contexto.

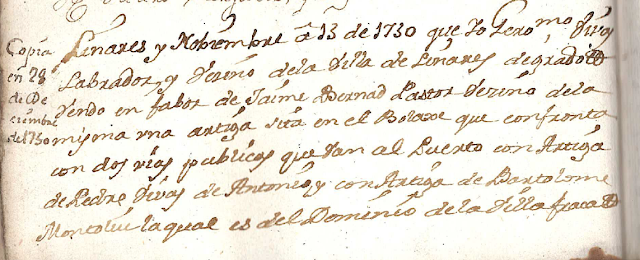

Hablaremos primero del tipo de letra. No tiene tantos adornos como la caligrafía antigua, pero en algunas palabras (las importantes y las que se repiten mucho) realizaban piruetas con la tinta:

- Sampola: después de acabar la -a final, realiza un adorno hacia arriba por ser un nombre señalado.

- Masada: como las masadas eran muy importantes, suelen escribir masada con mayúscula, lo que permite lucir la M, que empieza como mayúscula pero acaba como minúscula, todo aderezado con algún ribete que otro.

- Las abreviaciones: incluso hoy en día, cuando escribimos, para adelantar simplificamos algunas palabras que se repiten mucho. En esa época, también. Por ejemplo, la conjunción que se abrevia escribiendo la q y realizando un adorno hacia arriba: "la Sampola, q confronta...".

- Dho y dho: es la abreviación de dicho.

Detalle del tipo de letra, con adornos, abreviaciones y alguna mayúscula

La partida de la Sampola

Transcripción:

"herederos de Antonio Hedo, y con calle pública.

Y yo, Vicente García, de Simón, obligo e hipoteco una masada mía, con todas sus casas, teñada, majadas y tierras cultas e incultas, que las cultas son setenta jornales de labor, sitiada y puesta en los términos de esta villa y partida de la Sampola, que confrontan sus casas con..."

(los acentos y la puntuación se han actualizado)

Se comprueba que los escribanos del Puerto conocían perfectamente La Sampola y no escribían "Ampolas".

Cuando alguien se comprometía por escrito, en los documentos notariales se especificaba todo. Así no había ninguna duda y quedaba claro en que consistía el bien del que se estaba hablando.

Por eso tiene tantos detalles, que vamos a explicar para entender bien el texto.

Masada: la gente podía vivir en el pueblo o en una masada.

Es importante recordar que el pueblo tiene su término municipal y que el nombre del pueblo puede hacer referencia unas veces al núcleo urbano y otras veces a todo el término, según el contexto. Pues igualmente, cuando utilizamos masada podemos hacer referencia tanto a la vivienda como a sus tierras (la finca de la masada).

Casa: Si en un texto ya se ha mencionado antes masada y queremos especificar la vivienda de la masada, se suele usar casa.

En su origen, una masada solo tenía una vivienda principal, que en los tiempos medievales muchas veces era una torre. Las necesidades y la repartición de los bienes hizo que se adosaran otras viviendas a la casa principal.

Muchas veces, si la masada era una torre, se tiró y se emplearon sus piedras para construir las casas anexas. Si no se podía construir al lado, las nuevas viviendas podían hacerse separadas.

Pero todas se conocían con el mismo nombre que la masada original: estaban todas las viviendas dentro de la misma masada, dentro de la misma finca y, por lo tanto, a nivel general, tenían se llamaban igual. Además, la heredad, aunque se hubiera repartido, mantenía el nombre original: se había compartido la masada, la finca y se compartía la denominación.

Teñada: construcción para guardar los animales. En ocasiones esta construcción puede tener (no es imprescindible) una planta superior; en este caso, en ella se guarda la hierba para la alimentación de los animales.

Tierras cultas: son las tierras que se cultivan. Recordamos que cultivar, cultivo, cultura y culto son palabras de la misma familia.

Las tierras cultas son las que se siembran de trigo, cebada, centeno u otros cereales y luego se cosechan.

Tierras incultas: son las tierras con yerbas para pasto y las que tienen árboles (especialmente pinares y carrascales) para leña.

Jornales de labor: la extensión de una tierra culta se medía por los días que se necesitaba trabajarla. Un jornal de labor era un día de trabajo. Este sistema evidentemente no servía para las tierras incultas.

Setenta jornales de labor supone que para trabajar todo el terreno de cultivo se necesitaba dos meses enteros y diez días.

Sitiada: sitiar es un verbo aragonés equivalente al castellano situar. Recordamos que el castellano-aragonés de la zona churra tiene tres influencias: el aragonés, el valenciano y el castellano.

Por lo tanto, era completamente normal en Aragón decir "sitiada en los términos de esta villa", mientras que en el castellano de Castilla sería "situada en".

Es un uso natural en el castellano oriental de la época.

Antonio Hedo: Edo es un apellido propio del este peninsular. Teruel y Castellón son las provincias con mayor número de personas que se apellidan Edo tanto como primer apellido como segundo. Teruel es la provincia que tiene más personas con los dos apellidos Edo.

La forma escrita Hedo es más minoritaria, pero también es propia de la mitad este peninsular. Si en toda España hay más de 6000 personas que se apellidan Edo, con Hedo no llegan a 300.

Esta villa: era una práctica habitual poner el lugar donde se redacta el documento al inicio del documento y, luego, a lo largo del texto, las referencias a dicho lugar se pueden realizar, por ejemplo, con la mención a "esta villa".

¿Y de qué villa se trata?

Vamos a averiguarlo. Ahora es el momento de ver un fragmento del inicio.

El Puerto Mingalbo

Aquí vemos algunas de las personas que intervienen y el lugar donde se realiza el acto protocolario.

Transcripción:

" = Y nosotros, Joseph Benages, de Miguel, y Vicente García, de Simón, labradores, y Vicente Benages, escribano de su ilustrísima, la presente otorgante, reciviente y testificante, todos vezinos de la dicha villa d'El Puerto Minglabo, interesados en que el dicho Licenciado don Juan Rafael Allepuz logre..."

(los acentos y la puntuación se han actualizado)

Este fragmento es suficiente conocer el lugar. El texto completo es demasiado largo, pero lo iremos dando a conocer poco a poco. Ahora vamos a hablar de los nombres propios que aparecen.

Joseph Benages, de Miguel: Benages es un apellido muy común en las provincias de Castellón y Teruel. La indicación de la familia a la que pertenece se hace con la expresión "de Miguel".

Vicente García, de Simón: García es el apellido más común en España. La familia a la que pertenece, la "de Simón", nos recuerda que en la partida de La Sampola hay otra masada, Las Simonas, cuyo nombre también puede ser el resultado de una feminización como Las Sampolas.

Vicente Benages: el escribano. Vicente es un nombre de persona muy frecuente en el este peninsular, donde destacan especialmente las provincias de Valencia y Castellón.

El Puerto Mingalbo: la -b- de Mingalbo proviene de Galbūn, que es un nombre árabe de persona. En concreto, es una abreviación familiar, el diminutivo cariñoso del nombre árabe Gālib ‘triunfador, victorioso’.

Galbón es la forma romance de Galbūn.

Se unió a Abin-, Bin-, Vin- ‘hijo, descendiente, linaje (de)’ y las dos partes dieron lugar al nombre de El Puerto: Abingalbon, Bingalbon y Vingalbon.

El Puerto Vingalbo (en los primeros siglos) y luego El Puerto Mingalbo, los dos con la letra -B- etimológica, son los nombres mayoritarios utilizados hasta el siglo XVIII (aparte de la forma abreviada El Puerto).

Por lo tanto, el árabe Galbón dio la letra -b- a este municipio: El Puerto Mingalbo.

Los funcionarios de la Administración del Estado a mediados del siglo XIX cambiaron artificialmente la -B- por la -V-, debido al desconocimiento de cómo se escribía en verdad El Puerto Mingalbo.

Por lo tanto, debido a esta actuación foránea, durante el siglo XIX y XX hay una alternancia entre la -B- y la -V-: Mingalbo y Mingalvo.

Además, los funcionarios de la Administración habían empezado en la segunda mitad del siglo XVIII a eliminar, de forma consciente, el artículo inicial de El Puerto Mingalbo y de otras poblaciones con nombres similares para que no les diera problemas a la hora de ordenar los municipios por orden alfabético.

Podemos decir que ambas lesiones al patrimonio inmaterial que constituye El Puerto Mingalbo, utilizado con el artículo inicial y con -B- desde que se constituyó como villa y término municipal en el siglo XIII, fueron unilaterales, artificiales y tomadas desde un despacho, alejado del Puerto.

La comodidad y desconocimiento de unos funcionarios se cargó dos rasgos culturales de El Puerto.

Juan Rafael Allepuz: licenciado. En el siglo XVIII, un licenciado se refería, en general, a una persona que había obtenido el grado de licenciado en una universidad.

Con estos dos fragmentos hemos aprendido un poco más sobre la historia de la partida de la Sampola en El Puerto, sobre lo que engloba a una masada y sobre los nombres y apellidos más comunes que salen en el texto.

Bibliografía sobre la etimología de Galbón

Pocklington Freakley, Robert. 2017. «Nombres propios árabes y bereberes en la toponimia andalusí» (pág. 90). En Alhadra. Revista de la Cultura Andalusí 3. Almería: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes.